執筆者:

『月刊マルータ』とは、発行部数約67,800部(2023年1月現在)を誇る、丸亀市・宇多津町に全戸無料配布されている香川県唯一のフリーペーパーです。

そのフリーペーパー作りにおいて、社内で“大黒柱”と呼ばれている敏腕編集者がいます。

それが今回インタビューさせていただいた大林朋子さん。

2015年のマルータ創刊以来、仕事に家庭にと多忙な日々を送ってきた大林さんですが、2021年に脳出血で倒れてしまいます。

自らきびしいリハビリを課し、現在は見事マルータに復帰されました。

様々な困難を乗り越えられた原動力はなんだったのか。詳しく伺ってみます。

10年をかけてつかんだ自信

ーー『月刊マルータ』100号目の記事、大林さんのご病気と復帰を記した「月刊マルータ100号の記録」は印象的で、勇気をいただきました。

そう言っていただけるとわたしもうれしいです。

ーー記事に大林さんは「2015年創業からのメンバー」とありましたが、入社するきっかけはなんだったのでしょうか。

最初はハローワークで求人を探していたのですが、様々なご縁があり、現在所属する『月刊マルータ』の運営会社へ入社することとなりました。

もともとライターのようないわゆる「書く仕事」に興味があったのと、何かひとつでも認められ、自分に自信をつけたいと考えていました。

それに当時は、子育てをしつつ早朝に新聞配達、お昼の仕事も掛け持ちしていた時期でもあったんです。

「日中の仕事一本に絞りたいな」という思いもありました。

フリーペーパーの創刊ということもあり、大変な仕事になることは想像していましたが、とにかくやってみようという勢いで飛び込んでみたんです。

ーー過去にライター業のご経験はあったのでしょうか。

やったことはありませんですが、昔から文章を書くのが得意でした。

以前勤めていた会社では、報告書を褒められたこともあります。

考えてみると、子どものときからたくさん本を読んでいましたね。

小説も読みますし、実用書も好きです。マンガを読んだりもします。

それが文章に興味をもつきっかけだったのかもしれません。

ーーまさに趣味が実益を兼ねるようになったと言えますね。

じつは本を読むよりも、絵を描くことのほうが大好きなんですよ。

どちらかというと文章を書くことが特技、絵を描くことが趣味という感じです。

でも今は何年も絵を描いていません。

夢中になってしまい、描きはじめたらなにも手につかないほどのめり込んでしまうからなんです。

現在の仕事をはじめた10年前から絵を「封印」して、今はやるべきことに全力をそそいでいます。

絵ではありませんが、以前サッシ屋で仕事をしていました際、パソコンを使い、設計の図面を描いていました。そのときは楽しかったですね。

ーー設計も執筆も「なにかをクリエイトする」という点では共通しているように思います。

そうですね。それに設計の経験は現在の仕事にも活かされています。

文章の構成とは、いわば設計です。

たとえば取材を記事にするとき、そのまま話を載せても、じつはおもしろくならないんですよ。

記事にするときは、その題材のなかで一番言いたいことをまず決める。

そこから文章を組み立てていかないと、おもしろいと思っていただける記事になりません。

だから取材の文章をたくさん入れ替えたり、組み直したりします。

あと情報の取捨選択も重要です。

記事の文字数によっては、取材の内容をすべて入れることができません。

もし取材内容のうち5個しか入らないようなら、たとえ20個聞いていたとしても、その5個を選ばなければなりません。

こういった一連の作業が、とてもむずかしいんです。

文章=文系のイメージだと思われますが、じつは理系の考え方も必要なんです。

ーーお仕事に慣れるまで、相当の努力と時間が必要だったのではないですか?

2015年から今年で丸10年になりますが、一人前と思えるようになったのは最近になってからです。

ライターとして自信が持てるようになったのは5年目から。1年、3年と、少しづつ自分のなかで成長を実感していましたが、5年はかかりました。

ーーお仕事が大変なうえに、ご家庭との両立となると非常に大変なように思います。

試行錯誤を繰り返した10年でした。

両立するための答えなんて、簡単に見つかりませんよね。

わたしの場合、月に必ず二週間ほど忙しい時期があります。

その時はタイミングを見計らって自宅に帰り、家族の食事を作ってまた仕事に戻ります。

そんな生活を何年も続けていました。

倒れる2ヶ月前は、心身ともにつらかったように思います。

ポジティブな「個性」で人生を切り拓いていく

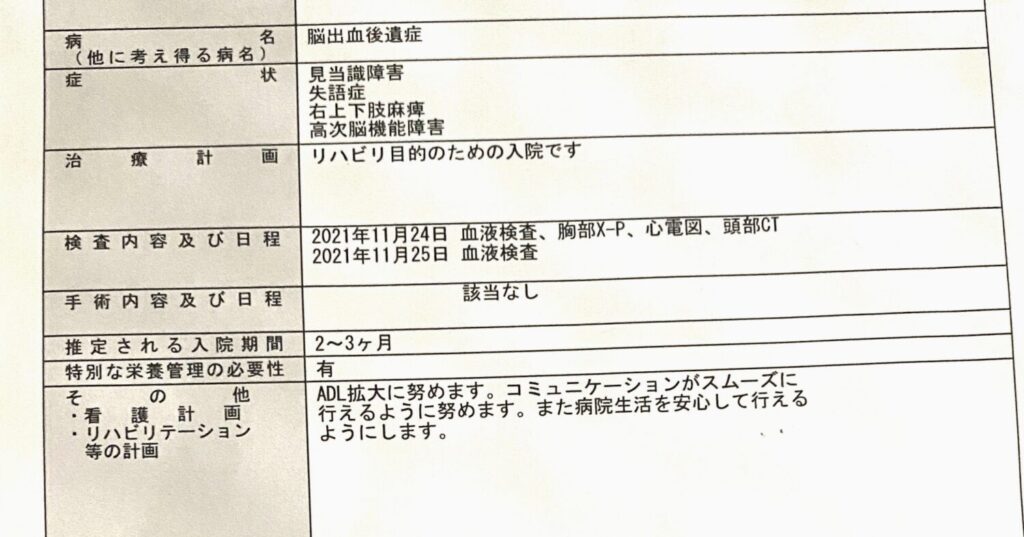

ーーようやく軌道に乗りはじめた2021年に、大林さんは脳出血で倒れてしまいました。あれから4年、後遺症など体の具合はいかがですか?

一番苦労している後遺症は「失語症」です。

高次脳機能障害のひとつで、正常な場合は聞き取りたい音声を自然と選択して聞き取る能力がありますが、その能力が弱くなってしまいました。

たとえば「大林さん」と呼ばれても気づけないんです。

まわりの音が大きいと、大きい音が先に聞こえてしまうため聞き分けが困難なのです。

あと、むずかしい内容の会話を早口で言われると理解できなかったり、聞き洩らしたりすることも。なので取材のときは必ずもうひとり同行してもらっています。

このインタビューも、普通に受け答えをしているように感じるかもしれませんが、失語症のほかにも後遺症があり、大変なんです。

ーー現在でも後遺症に苦しんでいますから、倒れた当時のショックは計り知れなかったと思います。

倒れたことは確かにショックでしたが、回復する見込みがあるとわかってからは全力でリハビリに励みました。

わたしは何事も「切り替え」が得意なんです。

わたしの頭の中で、ある物事を保留にしたら「保留」なんです。

今回で言えば「治らない」という事柄は、保留。

だから考えないし、くよくよしません。

おそらく、そんな人は少数派だと思います。

それがわたしの「個性」とも言えますね。

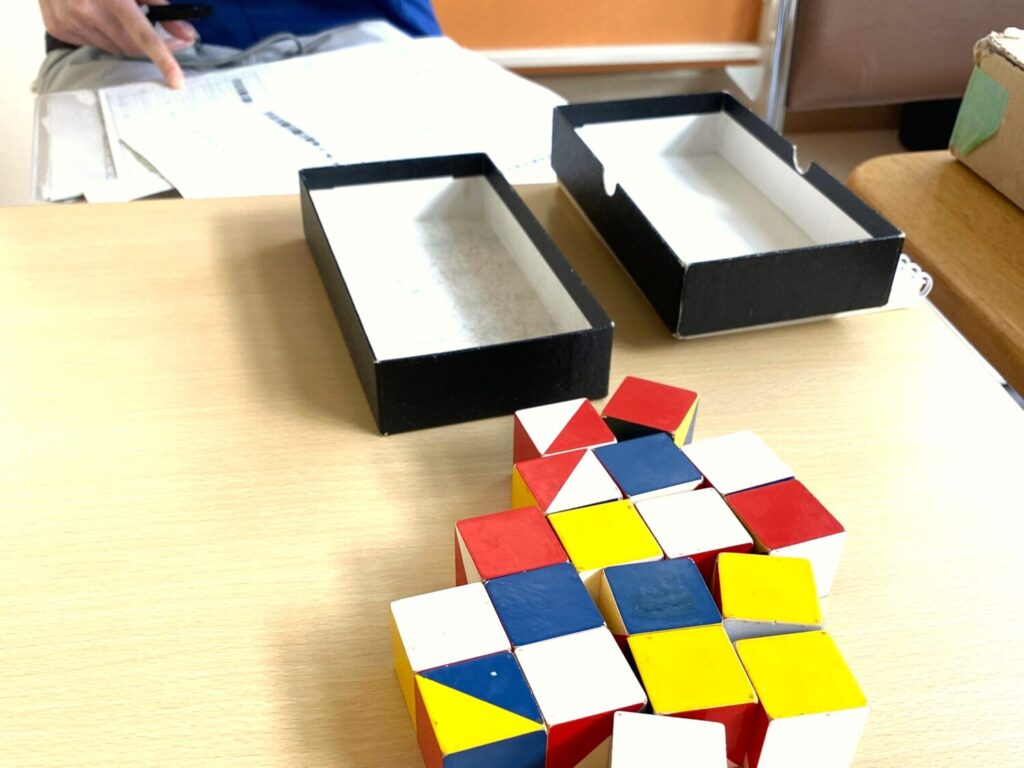

理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんの3人から、それぞれ1時間ずつ、計3時間の通常のリハビリに加え、宿題も出してもらいました。

少しでももとの生活に戻れるよう全力でリハビリに取り組んだ結果、幸運なことに退院して、仕事に復帰もできました。

わたしは本を読むのが好きです。

失語症で文字が読めなくなったときはつらかったのですが、リハビリのおかげで少しずつ読めるようになったことは、うれしかったですね。

ーーお話を聞いていると、すごくポジティブな生き方をされていますね。

ポジティブですが、やりすぎたら今回のように倒れてしまうかもしれません。それでも全力でやってしまうんですよ。

だから「個性」なんだと思います。

ーー大林さんが倒れたことは、会社としても大きなターニングポイントになったと思いますが、その後影響や変化などありましたか?

いい意味で影響がありました。

復帰後のマルータは「前より読みやすくなった」と好評をいただいています。

理由は明快です。

後遺症の影響で、シンプルでわかりやすい文章にしないと読みにくいと感じてしまうからです。

わたしの読みやすい文章に置き換えた結果、読者の方にも読みやすいものになりました。

もちろん以前のマルータも、読者の方が読みやすい文章を心がけていましたが、今はより読みやすくなっています。

おかげさまで評判がよく、読者のみなさんにも喜ばれています。

ケガの功名ですね。

ーー今後は落ち着いて、趣味の絵が描けるようになれたらいいですね。

まだまだ描けませんよ。

これからもみなさんに喜んでもらえるような『月刊マルータ』をつくらないと!

再開できるとしたら、年齢的に引退するときでしょうね。