執筆者:

今回、香川県丸亀市役所のまなび文化課長 村尾剛志さんの話をお届けします。

話しを伺う中で、わたしも同じ【いち仕事をする者】として、様々な仕事に役立つヒントをもらえました。

もくじ

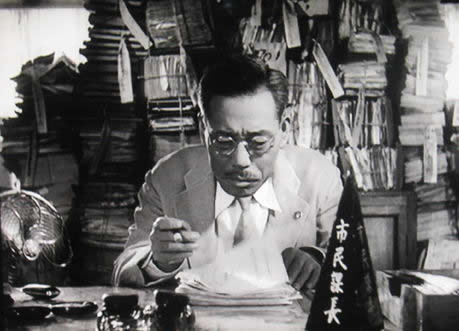

村尾さんの第一印象。あの黒澤明監督の名作が思い浮かんだ。

村尾さんに話をお伺いしたとき、ふと頭に浮かんだのが黒澤明監督の映画『生きる』でした。この映画のストーリーはこうです。

ネタバレが嫌な方はこの下の説明を飛ばしてください。

市役所で無感情に仕事をこなしていた主人公があるとき病を告げられます。そこから仕事を無断で休み、人生の喜びを必死で探そうとします。遊びなれた作家と出掛けても気持ちは満たせない。ある時知り合った若い女性と一緒にいても同じく。しかしふと彼女と会話しているとき気づくのです。

もしかしたら自分のできることは、【市民が切望していることをかなえること】かもしれない。と。

そこから休んでいた市役所に戻り。。。。はいここまで(笑)

残された時間をどう使うのかを問い、自分の存在を確かめるように生き抜く姿。その真剣さが、村尾さんの生き方と重なって見えたのです。

もちろん状況はまったく違います。ただ、村尾さんが歩んできた人生の中にも「与えられた環境で、どう生きるか」を突きつけられる瞬間がいくつもありました。そこに私が「カッコいい」と感じた瞬間がありました。

では実際に、どんな経験があったのか振り返ってみたいと思います。

市役所での挑戦――街と人を動かす仕掛け人

丸亀市民球場プロジェクト

市役所での仕事を通じて、村尾さんの「長い目で見るまちづくり」が形になったひとつが、丸亀市民球場のプロジェクトでした。

村尾さんはどうしたかといいますと。。

新球場を立ち上げる中でプロ野球チームを呼ぶことにしました。選んだのは阪神タイガース。香川でのファン層もしっかりある伝統の球団です。

「めっちゃ誰でも考えることやん。」

そう思われた方、その通りです!私も「めっちゃ普通やん。」と思いました。

しかし村尾さんはここからが違います。

普通なら「1軍」の誘致を目指すものです。スター選手が集まり、派手さも話題性もあります。けれど村尾さんはあえて阪神タイガースに「2軍」の誘致を持ちかけました。交渉の場、球団関係者も「なぜ1軍じゃないのか?」と驚いたそうです。

彼が考えていたのは、一瞬の盛り上がりではなく、球団と街が共に育つ長期的な関係でした。プロ野球の世界には「筋を通す」という文化があり、一度提携した球場がすぐ別の球団に乗り換えることは許されません。だからこそ、2軍誘致のほうが持続的に街の人と関わりを築けると判断したのです。

「2軍の方がずっと長く楽しめるんですよ。ここで見た選手が甲子園で活躍したり、また戻ってきたりする。『俺らが送り出した選手やん』って、街のみんなで応援できる空気を作りたかったんです」

この人間味あふれる提案は球団の心を打ち、交渉は即決。「一発で決まった」といいます。短期的なイベントではなく、人の心に長く残る物語を生み出す。それが村尾さん流のまちづくりの真骨頂です!

そして2025年8月公式戦のみならず、プロ野球2軍オールスターゲームをも開催してしまいました!丸亀市民球場「レクザム ボールパーク丸亀」私もしっかり観戦しました!!

新しい市民会館は、誰もが「ふらっと」立ち寄れる場所に

2025年現在建設中の新丸亀市民会館「THEATER MAdo」にも、村尾さんの考えが込められています。多くの文化施設は、ちょっと改まった服装でないと入りにくい雰囲気があります。実際建設地の目の前にある施設マルタスも綺麗なカッコで来ている方が多い印象です。でも彼が目指すのは真逆です。

「気持ちがしんどいときに、ふらっと寄れる場所であってほしい。Tシャツ、短パンやつっかけなんかで気軽に来てほしいですw」

誰でも普段着で立ち寄れる場所。文化や芸術に縁のなかった人でも、ここで偶然出会った何かによって「内面の変化」が起こるかもしれない。村尾さんは市民会館を、ただの建物ではなく、人の心に寄り添い変化を生み出すポジティブな「仕掛け」と考えているのです。

これら2つのプロジェクトとも、従来の成功指標とは異なる、人間のつながりや心の豊かさといった価値を最優先する村尾さんの一貫した姿勢を物語っています。

「課長って呼ぶな」──人を動かすチームの作り方

プロジェクトの話ではないですが、村尾さんのリーダーシップを象徴するエピソードがあります。役所の中でもユニークな「自分を課長と呼ぶな」ルールです。

部下に「村尾課長」ではなく「村尾さん」と呼ばせているそうです。

肩書きで人を判断しないフラットな関係性がこそが、創造的なまちづくりの原動力です。人口約10万8000人の丸亀市には、10万8000通りの考え方やニーズがある。それに応えるための、自然発生的な村尾イズム。いやこれは、チームの創造性を最大限に引き出すための、村尾さんの計算されたマネジメント戦略なのかもしれません。

例外はひとつ。部下がからかう時だけは村尾課長と呼んでいいぞと。でもその時は「村尾課長様」とさまを付けて呼ぶんだぞと(笑)

このユーモアこそが、チームの風通しを良くしてくれていそうですw

なぜ村尾さんはこのような考え方を持っているのか。

その背景には、村尾さんが学生時代に学んだ「人を区別しない」という信念があります。

小学校~高校までの多感な時期に村尾さんのキャラクターを形ずくった様々な経験。彼の行動で私が一番カッコいいと思った瞬間は、今からお話しする定時制カミングアウトでした。

「定時制高校の経験とその後のカミングアウト」から生まれた「誰も区別しない」哲学

あなたは頑張ればできるのだから、自信をもって取り組みなさい

村尾さんは、小さい頃から勉強が得意だったそうです。けれども、決して順風満帆だったわけではありません。小学4年生の頃、同級生からいじめを受け、さらには担任の先生までそのいじめに加わっていたといいます。今なら大問題になるような出来事を、村尾さんは子どもながらに経験していました。だから当時は、ただ窓の外を眺めながら「早く時間が過ぎてほしい」と思っていたそうです。

そんな村尾さんに転機が訪れたのは小学5年生のとき。新しい担任の先生が、彼を一人の人間として認め、「村尾さん」と声をかけ(当時、小学生に「さん」付けで呼びかけるのは異例のこと。)「あなたは頑張ればできるんだから、自信を持ってやりなさい」と励ましてくれたのです。その言葉に救われ、「この先生は本当に自分を分かってくれている」と思えた瞬間があったと話してくれました。

さらに6年生になると、集会委員を任され、毎週土曜日に全校生徒の前で話をする役割を担ったそうです。そこで人前で話す力を自然と身につけていったといいます。

中学では勉強もある程度できるようになり、香川県屈指の進学校・丸亀高校を目指しました。けれども家庭に私立の滑り止めへ通う余裕はなく、「一発で合格しなければならない」という状況だったそうです。結果は残念ながら不合格。この出来事こそが、村尾さんにとって大きな転機となりました。

進路が変わり失敗したと思えることも、結局あとから振り返ると必要な事だったと思い知らされることもある

その後入学した丸亀高校の定時制で、多様な同級生たちと出会います。65歳の人もいれば、仕事をしながら学ぶ人、さまざまな事情で全日制に進めなかった人もいたそうです。そこで村尾さんは、「学ぶこと=点数を取ること」ではなく、「人の背景や考え方の多様さに触れること」こそ大事なのだと気づいたと語ってくれました。

そんな中でつけられたのが「ザビエル」というニックネーム(笑)勉強ができて、いろんなことを器用にこなす姿が由来だったそうで、やがて先輩たちから「ザビちゃん」と呼ばれるようになりました。真剣な学びの場に、ちょっとした笑いをもたらす存在になっていたようです。

一方で、通学途中に全日制へ進んだ元同級生と顔を合わせても、以前のように声をかけてもらえないこともあったそうです。村尾さんは「(社会とは)そういうもんなんかな」と感じ、寂しさを覚えたそうです。ただしこういった定時制での日々こそ、村尾さんに壁を作らずに物事をフラットに見る姿勢を身につけさせました。もし全日制に進んでいたら得られなかった貴重な経験を数々積み、人生において大切な価値観を育むことができたのです。

私はお話を伺いながら、こうも思いました。――進路が変わり「失敗した」と思える出来事も、結局は必要なことだったと後から気づかされるのではないかと。定時制での時間は、村尾さんにとってまさにそんな大切な学びの時期だったのだと思います。

全日制再受験~入学初日の「カミングアウト!!」

1年間定時制で過ごした後、村尾さんは丸亀高校の全日制にもう一度挑戦し、見事合格しました。そして迎えた入学初日、彼は同級生になる年下の子たちに、自分の過去や事情をすべてカミングアウトしたのです!その勇気を思うと、正直、自分にはなかなかできないことだと感じます。

その結果、同級生たちは彼に対して二つの反応に分かれたそうです。「自分に興味を持ってくれる人」と「偏見の目で見る人」。その中で、村尾さんは自然に気の合う仲間たちとの関係を築いていったのでしょう。自らを偽らず、ありのままの自分で生きていくという「覚悟」の表れ。恥じることなく過去を語り、自分という人間を本質で見てくれる人々と繋がろうとする強い「意志」。

このカミングアウトは、結果的にそうなったのではなく、彼自身が「自然体でいたい」という思いから自然に選んだ行動だったのだと思います。村尾さん自身は、このことを伝えることに何の躊躇もなかったと話していました。

こうした価値観は、すでに定時制の仲間たちとの経験の中で培われたものだと感じます。村尾さんの自然体でいる勇気と誠実さは、その後の人間関係の基盤となったのだと思います。

自然体でいる方が絶対いい。

我々が生きている現代社会の中で生き生きとしている人はどなたも、自分の気持ちに嘘はついてない ように思います。自分の意見を人に合わせてしまったり、言いたいことはあるのに言わなかったり。。自分の気持ちに嘘をつかないこと自体難しい事です。

だからこのカミングアウトはカッコいいのです!!

最後に思ったことは、やはり・・・映画『生きる』

村尾さんのお話を聞きながら、やはり私は『生きる』の主人公を思い出していました。与えられた状況をただ嘆くのではなく、その中で自分にできることを見つけ、必死に取り組む姿勢。それが村尾さんの生き方そのものであり、私が強く心を動かされたところです。

高校時代に感じた立場の壁。仕事で越えた官と民の壁。そして組織の役職の壁。村尾さんはいつもそれらを取り払い、人と人をフラットにつなぎ、多様性が生きる場をつくってきました。

根っこにある「みんなのため」という思いは、ただの言葉ではありません。それは、社会の端に追いやられがちな人に光を当て、多様な価値観が共存する「面白い街」を生み出すための具体的な行動そのものです。

一人の人間の思いや誠実さが、街全体の未来を明るくできる。村尾さんの挑戦は、そのことを私たちに強く示しているのです。そう思わせてくれる村尾さんの人生は、私にとって映画を超えるリアルな物語でした。

私の【カッコいい】の判断基準は、【何の疑いもなく自分の仕事に熱中している人】

村尾さんのスタイルは本当にカッコいい!!

こういう人に私もなりたい!そう思わされる村尾課長さまでしたw