執筆者:

大林朋子さんは『月刊マルータ』に創刊当初からたずさわっている編集者で、現在は制作の責任者をされています。

『月刊マルータ』は2015年に創刊された香川県の丸亀市と宇多津町という限られたエリアの生活情報誌で、地域に密着した特集記事と、グルメや美容のお店の情報や生活に役立つコラムがぎゅっと詰まっています。また、無料で自宅に配布されるので、丸亀と宇多津に住む人たちは必ず手にしたことがあるおなじみの雑誌です。

いつも楽しい情報を届けてくれる『月刊マルータ』ですが、2022年1月号から6回にわたって、「ともが脳出血になってから」というコラムが掲載されました。編集部の大黒柱として働いてきた大林さんが、前年11月に脳出血で突然倒れてからお仕事に復帰されるまでをご自身で書かれた記録です。淡々と語りながらもその内容は壮絶で、自分の働き方や健康について振り返ってみた読者も多かったのではないでしょうか。それほど心に残るものでした。

今回その大林さんにお話を伺うと、ご自身のことを「コミュ障」で「マイノリティー」と表現され、敏腕編集者という私が勝手に持っていたイメージとはまた別の、どちらかというとご自身で弱みと思ったり、人とは違うと感じていらっしゃる面も知ることができました。

もくじ

編集の仕事を始めたきっかけ

大林さんが『月刊マルータ』で編集の仕事を始めたのは、偶然がかさなってのことでした。当時子育てをしながら複数のアルバイトを掛け持ちされていた大林さんは、仕事を一本に絞りたいと思っていました。

「自分はどうしたらよいのか?と考えていたころで、何かのプロになって特技や自信を持てるものが欲しかったのです」

そこで、ハローワークを通じて国分寺の編集事務所に応募したところ、「今度創刊するフリーペーパーがあるから行ってほしい」と『月刊マルータ』を紹介され、採用されます。

教養を身につけたいと、マンガや小説に限らず実用書まで広くたくさんの本を読んでいた大林さんは、「ライターという仕事をそれまでは意識していなかったけど、文章を書くことをやってみたい、いけるのではないか」と思ったそうです。しかし最初に与えられた仕事は営業でした。

フリーペーパーにとって広告は運営のための大切な収入源です。まず営業をして広告をとり、それから取材をしてお店の情報や特徴をまとめ、原稿を書くという仕事は、ご自身で「コミュ障」という大林さんには当初ハードルが高く、また少人数で一から情報誌を立ち上げるということ自体、「大変だろうとわかっていましたが、何も考えず飛び込もうと思いました」といいます。

理系のライター

ライターというと文系の仕事と思いがちですが、大林さんは「私は理系の頭です」といいます。過去の職歴で一番得意だったのは、CADという製図をするツールで設計をすることだったそう。「ライターの仕事には空間能力も必要です。話を百聞いたら、伝えたいことのキモを決め、使える部分の、例えば五を引き出して、それを入れ替えて文章を組み立てます」

また、その空間能力はレイアウトを決めてラフを書き、そこに入る文字や画像を計算しながらデザイナーに指示する仕事にも役立っているといいます。

突然の病、仕事をすることがリハビリ

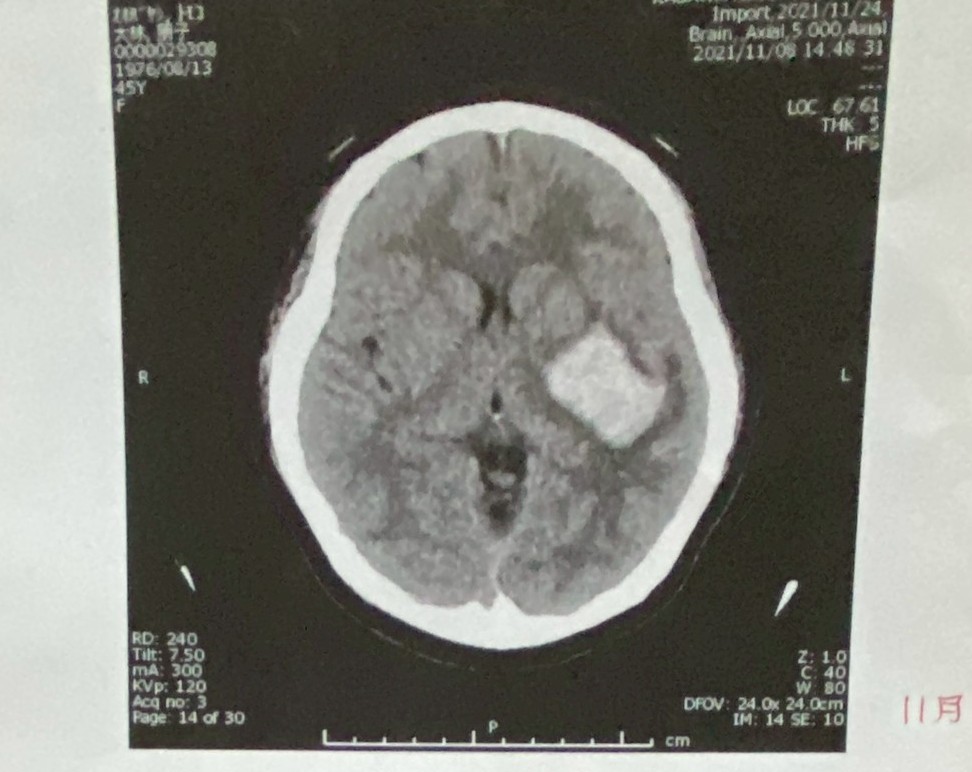

「文章ができるようになったと思えたのは5年目くらいからでした」と語る大林さんが脳出血で倒れたのは、入社から6年と数か月たった時でした。幸い手足のマヒは残らず、仕事に復帰できる人が少ないといわれる大病から驚異的な速さで復活した大林さんでしたが、言語に障害が残り、失語症と診断されました。

出血している場所は「言語野ど真ん中」と主治医に説明を受けた

「例えば『所属』という言葉がでない、その言葉を探すために似た言葉を検索し、やっと言いたい言葉にたどり着く、それが一文、一文のことなのです。500字の文章を書くのが大変な苦労でした」

言語を武器に仕事をしてきた方が言語を奪われるということがどれほどきついかということは、我々が想像する以上のことだったでしょう。

しかし、仕事をして、言葉を聞き、しゃべり、書くことこそが、大林さんにとって最大のリハビリにもなったのです。

何事も全力、しかし時としてやりすぎる性格

大林さんは仕事に戻るまでの病院でのリハビリにも真剣に取り組みました。はじめは一分間に動物の名前を一つも言うことができなかったそうですが、「くよくよしないでリハビリに集中することにしました。先生に特別に宿題を出してもらい、テレビを見る暇もありませんでした」

何かをやり始めたら全力で取り組む大林さんは、時には「誰もそこまでやらないだろう、というくらいやりすぎてしまう」といいます。このような性格をご自身で「だから倒れてしまった。人には共感されにくい、私はマイノリティーなのです」といいます。

さみしかったけど、給食のスタッフさんには感謝

言語障害が残るなかでの仕事復帰

言葉が出ないことのストレスが繰り返される毎日が続き、半年から一年たったころ、文章を書く能力はかなり回復してきたそうです。「今思えば、当時は必死でした。」と大林さんはいいます。撮影や校正、キャッチコピーを考え、情報を整理してデザイナーに渡すという編集の仕事はできるようになりました。

しかし、取材は今でも一人では行かないといいます。「普通の人はガヤガヤした騒音の中でも自分の名前を呼ばれれば聞き取れます。しかし、私にはキャッチしたい音が聞き取れないのです。言葉がぽろぽろこぼれてしまう。特に難しい話を早口で言われると受けることができないので、サポート役が必要です」と語る大林さん、これも失語症の症状とのことです。

高次脳機能障害とは

大林さんのように、身体には何も問題がないように見えて、脳が傷ついたことにより障害が残ることを「高次脳機能障害」と呼びます。他人には見てわからないので無理解に苦しんだり、仕事を失う人もいるといいます。「リハビリをすれば良くはなるけど、元には戻らない。あきらめています」とはいいつつ、大林さんは今でも広告、イベント、校正など多くの案件を常に抱えて奮闘されています。

切り替えが大事

複数の案件を平行してこなしながら、月刊誌の締め切りのサイクルはあっという間にやってきます。「入稿したらすぐに次に取り掛からなくてはなりません。一番難しいのは切り替えること」だという大林さん。「難しい案件に入るときはすべてをシャットダウンしたい、この仕事は切り替えが良くないとできない仕事です」

病気の後で変わったこと

「ご病気の後では仕事のやり方や意識は変わりましたか?」と伺うと、大林さんは「言葉に関するIQが落ちているせいか、難しいことは書かなくなり、文章がシンプルになりました。それがかえって高い評価を受けるようになりました。それはよかったかな」とのお答えでした。

その言葉の裏には、「病気にさえならなければ」という口惜しさもあると思います。しかし、大林さんは常にご自分を俯瞰で見て、熱い思いとクールな視点を合わせ持つ方だと感じました。

インタヴューを終えて

大林さんは実は絵を描くことが一番お好きなのだそうです。しかし絵を描き始めると好きすぎて止まらないから封印しているとのこと。物事を一度始めると100パーセント以上の力で取り組む大林さんらしい発言です。絵を再開するなら仕事を引退されてからともおっしゃっていました。

絵はイメージの世界ですから言葉は必要ありません。大林さんが闘病記のコラムに簡単なイラストをつけられていたのを拝見して、絵が言葉を補ってくれることもあるのではないかと感じました。いつか大林さんの絵と言葉のお仕事も見てみたい、とはいえご無理なさらずお体に気を付けて、『月刊マルータ』をこれからも楽しみにしています。

※大林さんから写真を提供していただきました。ありがとうございました。